亚马逊近期对前台页面的“高退货率”标签进行了全面升级,这一调整以更醒目的视觉设计和更直接的展示位置,进一步强化了对高退货率商品的警示效果,标志着平台对用户体验和产品质量的监管力度再次加码。

标签升级的核心变化与直接影响

1. 展示位置与视觉冲击力提升

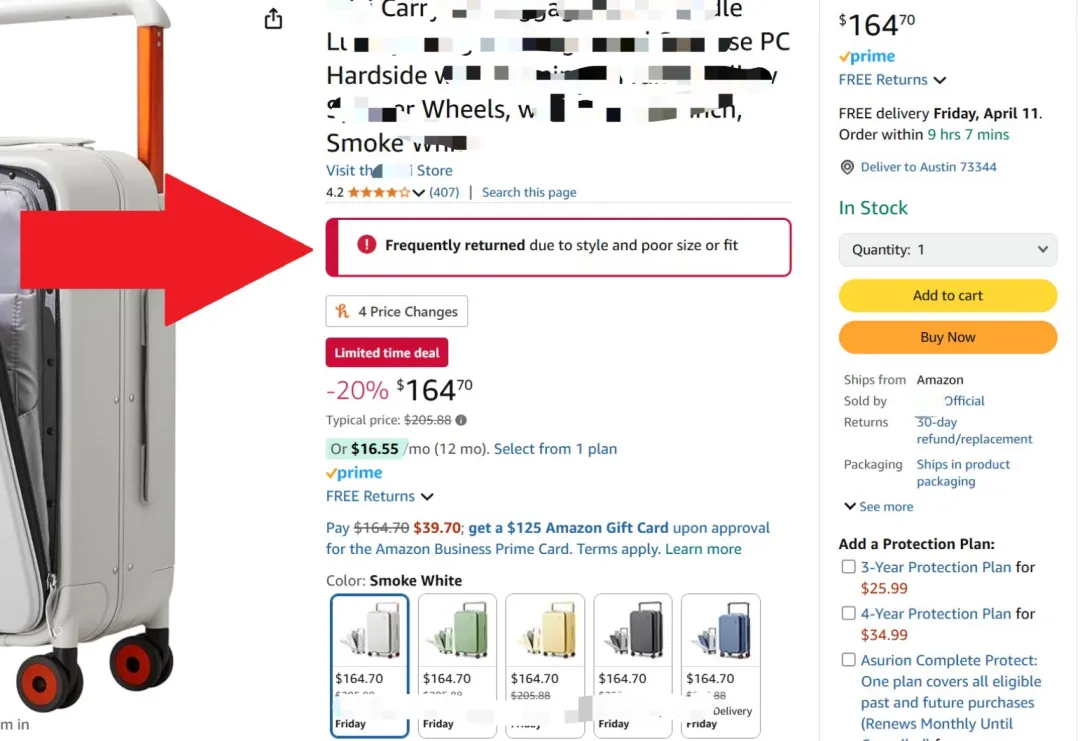

新版标签从原商品详情页的“五点描述下方”移至**标题正下方、价格上方的黄金位置,并采用深红色警示色,搭配“Frequently Returned Item(高频退货产品)”的明确提示,部分类目甚至附带退货原因(如“款式不符”“尺寸问题”)。

例如,某旅行箱因“款式”和“尺寸”问题被标注,导致卖家不得不通过LD秒杀快速清货。

2. 转化率断崖式下跌

数据显示,旧版黄色标签已导致商品转化率下降50%-80%,而新版红色标签因更易被消费者察觉,预计跌幅将进一步扩大。

例如,深圳某耳机卖家因标签影响,广告点击转化率从8%骤降至1.5%,单日广告亏损达500美元。消费者购买决策周期延长40%,跳出率增加65%,且75%的买家会主动查看差评,形成负面循环。

3. 搜索排名与流量锐减

退货率是亚马逊A10算法的重要权重指标,被打标商品的自然曝光量将减少50%-70%,广告竞价成本需提高30%以上才能维持原有曝光量,ROAS(广告回报率)大幅缩水。

部分Best Seller商品在打标后2-3周内排名跌出前五页。

高退货标签的触发机制与类目分布

1. 动态阈值与双重监控机制

亚马逊通过“类目平均退货率×1.5+季节性波动系数”计算触发阈值,并采用“短期(大促后30天)与长期(全年退货率)双重监控”。例如,服装类目平均退货率为8%,旺季阈值可能升至14%;商品需满足过去12个月配送量≥250件,且退货率位列类目前25%才会被打标。

2. 重灾区类目与典型案例

- 服装:尺寸不符、色差问题占比35%;

- 电子产品:功能夸大、质量问题导致退货率超类目均值2-3倍;

- 家居用品:尺寸描述模糊、物流破损率高;

- 大件/带电产品:消费者退货顾虑更强,资金占用风险更大。

即使是头部品牌亦难幸免,如微软某蓝牙手柄因退货率高被打标,华东某大卖财报披露退货率一度达25.5%。

卖家应对策略:从止损到长效优化

1. 短期止损:清库存与流量再分配

- 对长期高退货商品,通过捆绑促销、站外折扣加速清仓;

- 将广告预算倾斜至退货率<5%的优质SKU,降低ROAS风险。

2. 数据驱动:精准定位退货根因

- 利用亚马逊“退货报告”和ERP系统(如易仓ERP)分析Top10退货原因,优先解决占比超80%的可避免退货(如尺寸不符、描述不符、质量问题);

- 建立实时监控机制,通过“卖家之声”预警退货率波动。

3. 产品与Listing优化

精准描述:服装类提供多维度尺寸表+视频测量教程,家居用品标注实物对比图;

质量管控:增设出厂质检环节,将故障率压至1%以下;

透明化营销:标注“30天无理由退换”,实测可减少15%冲动退货。

- 提供安装教程、售后跟进服务,降低“不会用”导致的退货;

- 针对误判标签,可通过英文Case申诉,引用“买家之声”数据证明退货率合理性。

平台逻辑与行业趋势:从“铺货”到“精品”的必然转型

亚马逊此举旨在通过逆向淘汰机制,倒逼卖家提升产品力与用户体验。长期来看,平台可通过减少退货成本、优化流量分配实现生态健康化,而依赖低价、忽视品控的卖家将加速出局。

未来,精细化运营、供应链深度整合及数据化决策能力将成为卖家核心壁垒。

退货率是产品竞争力的终极标尺。唯有从选品、生产、物流到售后的全链路优化,才能在新规下存活并胜出。

正如亚马逊的底层逻辑——“重产品,轻店铺”,这场变革的本质是让优质产品自然浮现,而非依赖运营技巧。