据了解,亚马逊近期在测试一项“搜索结果直接跳转品牌独立站”功能,该功能允许用户在亚马逊APP上搜索商品时,跳转至品牌独立站进行购物,即使该品牌不在亚马逊平台上销售。

这被视为其流量分发策略的颠覆性变革,这一动作不仅打破了平台长期以来对站内流量的严格管控,更折射出跨境电商行业竞争格局的剧变。我们以下将从功能解析、战略动因、行业影响,以及卖家应对策略等维度展开深度分析。

功能解析:流量“开源”如何实现?

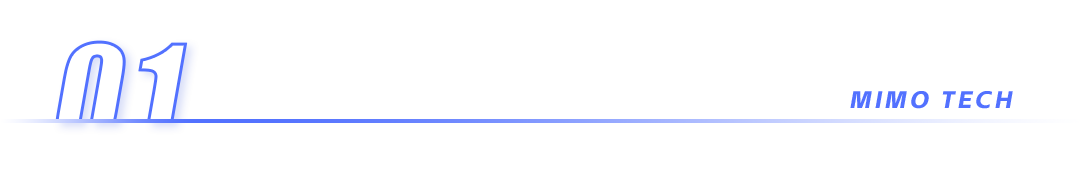

根据测试信息,当用户在亚马逊搜索特定商品时,平台会在结果页中展示两类商品:一是亚马逊自营或第三方卖家商品,二是未在亚马逊销售但可在品牌独立站购买的商品。用户点击后者时,会收到“即将离开亚马逊”的提示,随后直接跳转至品牌官网完成交易。

关键机制:

流量入口的双向扩展:亚马逊通过AI算法筛选商品,既保留站内SKU,又引入独立站商品,扩大用户选择范围。

品牌官网的直接曝光:品牌旗舰店在搜索结果中获得“免费展示位”,用户可通过搜索品牌词直达店铺页面。

跳转路径的合规化:此前亚马逊严禁站外导流,此次功能开放意味着平台主动为品牌站外渠道“开绿灯”,甚至可能通过算法优先推荐高性价比的独立站商品。

技术支撑:

亚马逊同步推出生成式AI工具Rufus,通过自然语言处理解析用户复杂需求(如“适合儿童生日派对的草坪游戏设备”),并精准匹配商品。这一工具不仅提升了搜索效率,也为独立站商品的个性化推荐提供了技术基础。

亚马逊此次变革绝非简单的功能优化,而是应对多重挑战的战略反击。

1. 抵御Temu等新兴平台的低价冲击

Temu凭借全托管模式下的极致低价策略,迅速抢占美国市场,其月活用户数已逼近亚马逊,且客单价差距逐步缩小。为应对竞争,亚马逊推出低价商城“Haul”,并通过展示独立站商品(因无平台佣金成本,价格可能更低)直接对标Temu的核心优势。

2. 破解“白牌平台”困境,强化品牌生态

长期以来,亚马逊被视为“白牌商品集散地”,品牌溢价能力薄弱。此次开放独立站导流,旨在吸引高端品牌入驻(如雅诗兰黛、阿玛尼等),构建“一站式购物入口”:低价商品由亚马逊自营或第三方提供,高端商品则通过品牌独立站满足,形成差异化竞争力。

3. 流量分发逻辑的底层重构

传统搜索流量高度依赖A9算法,导致中小卖家难以突围。新增的AI问答入口Rufus和“相关搜索词”功能,将流量分发从“关键词竞价”转向“需求匹配”,为细分品类和长尾商品提供曝光机会。独立站商品因更易满足个性化需求,可能获得算法倾斜。

对卖家的影响:红利与挑战并存

1. 品牌卖家的新机遇

流量成本降低:独立站商品可免费获得亚马逊搜索曝光,减少对站内广告的依赖。

用户数据自主化:跳转至独立站后,品牌可积累用户行为数据,为精准营销提供支撑。

溢价空间提升:脱离亚马逊比价体系后,品牌可通过独立站实现差异化定价,例如推出限量款或会员专属服务。

2. 中小卖家的生存危机

3. 平台规则的适应性挑战

短期波动风险:品牌独立站若跳转率过高,可能影响亚马逊站内商品的转化率,导致平台政策回调。

数据割裂隐患:独立站与亚马逊的数据互通尚未完善,可能影响用户购物体验(如会员积分无法跨平台使用)。

卖家应对策略:从“流量依赖”到“生态共建”

1. 品牌卖家的“双轨制”布局

站内优化:利用亚马逊的品牌旗舰店工具(如粉丝积累、内容发布功能)强化站内存在感。

站外联动:在独立站设置亚马逊跳转回流入口(如“亚马逊用户专享折扣”),形成流量闭环。

2. 中小卖家的差异化突围

聚焦细分市场:通过Rufus问答场景挖掘长尾需求(如“可水洗牛皮纸餐垫”),避开与大品牌的直接竞争。

借力服务商:与合规服务商合作,快速完成独立站搭建、多国税务认证等基础工作。

3. 数据驱动的运营升级

用户行为分析:通过亚马逊品牌分析工具(ABA)和独立站数据平台(如Shopify Analytics)交叉验证用户画像,优化选品策略。

AI工具适配:在商品描述中植入自然语言关键词(如“适合户外露营的便携式咖啡机”),提升被Rufus推荐的概率。

这一变革标志着亚马逊从“封闭式电商平台”向“开放生态枢纽”的转型。其终极目标可能是:

构建“超级流量池”:通过聚合站内外商品,成为用户购物决策的绝对入口,即使交易发生在独立站,亚马逊仍可通过广告或数据服务获利。

对抗反垄断压力:主动开放生态可缓解监管机构对其“流量垄断”的指控,同时巩固市场地位。

推动行业洗牌:缺乏品牌力和独立运营能力的卖家将被淘汰,具备全渠道能力的品牌则实现“平台+独立站”双增长。

亚马逊的流量开源既是机遇,也是警钟。对卖家而言,需清醒认识到:平台流量红利终将消退,品牌资产和用户运营能力才是长期生存的核心。无论是借势独立站突围,还是深耕亚马逊生态,唯有以用户需求为中心、构建全链路竞争力,才能在这场变革中立于不败之地。