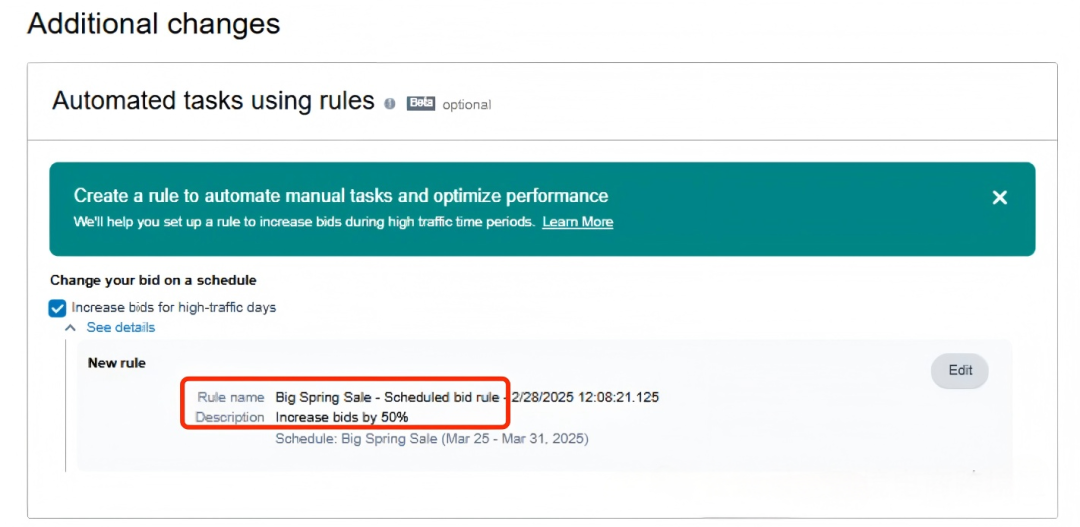

2025年3月,有亚马逊卖家陆续发现后台广告设置中多了一项“隐藏规则”:在“Additional changes”模块下的“Automated tasks using rules”中,平台默认勾选了“Increase bids for high-traffic days”(高流量日期提高竞价)选项,并将竞价上调幅度设定为50%,这一操作直指即将到来的春季大促(Big Spring Sale)。

这一调整未经卖家主动确认,直接导致热门关键词的CPC(单次点击成本)提前飙升。例如,原本出价1美元的关键词,在大促期间可能自动涨至1.5美元,而像Prime Day、黑五等大促核心词,甚至提前一个月出现竞价暴涨。

争议焦点:

“默认勾选”是否合规:平台是否有权未经卖家同意修改广告策略?

成本转嫁风险:竞价上涨可能挤压卖家利润,尤其对中小卖家冲击显著;

流量争夺失衡:大卖通过资本优势进一步垄断头部流量,中小玩家生存空间收窄。

平台逻辑:亚马逊的“阳谋”与卖家困境

1. 流量变现的深层逻辑

亚马逊近年广告收入持续增长,2024年广告业务营收超6200亿美元,占平台总收入的30%以上。默认提高竞价本质是平台通过算法规则引导卖家“内卷”,将大促流量红利转化为自身广告收入。

2. 大促流量的双刃剑

正面效应:春季大促、Prime Day等节点是全年销量高峰,平台需通过竞价调节分配流量;

负面效应:默认规则下,卖家被迫参与竞价战争,尤其依赖广告的中小卖家可能“赔本赚吆喝”。

3. 政策背后的生态博弈

亚马逊正面临Temu、SHEIN等低价平台冲击,2025年已有10%的卖家计划入驻Temu分食市场。平台通过竞价规则“锁定”卖家预算,巩固自身流量护城河。

卖家应对:紧急避险与长期策略

(一)紧急避险:立即检查后台设置

1.关闭默认规则

路径:广告活动管理器 → 选择广告活动 → 编辑 → 取消勾选“Increase bids for high-traffic days”;

注意:部分广告活动可能需逐个调整,避免遗漏。

2.动态竞价策略选择

“仅降价”模式(Dynamic bids - down only):系统仅在转化概率高时提高竞价,避免盲目烧钱;

固定竞价(Fixed bids):手动控制预算,适合对关键词数据熟悉的成熟卖家。

3.分时段调控预算

参考亚马逊分时段竞价逻辑,在转化低谷期(如凌晨)降低预算,高峰时段集中投放。

(二)长期策略:跳出竞价内卷,构建流量护城河

1. 回归产品本质:绿标认证与ESG营销

亚马逊算法已向气候友好认证(绿标)商品倾斜,绿标产品在大促期间自然流量增长10%;

案例:西铁城通过绿标认证+ESG营销,2024年地球月广告GMV增长52%。

2. 内容营销突围:视频素材与品牌旗舰店

日本市场数据显示,高质量视频广告点击率比图文高3倍;

利用亚马逊A+内容生成工具和品牌旗舰店,打造沉浸式购物体验。

3. 全渠道布局:分散平台依赖

38%的亚马逊卖家计划2025年拓展TikTok Shop等社交电商;

案例:Anker、UGREEN通过“亚马逊+Temu+独立站”矩阵,降低单一平台风险。

2025年亚马逊FBA费用未上涨,且新增入库优惠(如新ASIN免配置费);

建议:轻小件优先FBA,大件商品采用“FBA+第三方海外仓”组合,平衡成本与时效。

1. 从“拼出价”到“拼质量”

亚马逊搜索算法已降低广告位权重,自然流量向高评分、绿标商品倾斜;

卖家需优化Listing质量(如A+内容、视频),提升广告质量得分。

2. 从“人工投流”到“AI智投”

亚马逊AI助手Amelia上线,支持批量生成广告素材与竞价建议;

3. 从“流量收割”到“用户运营”

Prime会员占比超60%,通过会员专享折扣+订阅保存(Subscribe & Save)提升复购;

数据表明,FBA商品因Prime标签加持,转化率比FBM高15%。

亚马逊的“默认竞价”事件,本质是平台与卖家在流量红利再分配中的博弈。短期来看,卖家需迅速调整广告策略,避免沦为算法牺牲品;长期而言,唯有构建产品差异化、供应链韧性、全渠道布局三位一体的竞争力,才能穿越周期波动。

2025年的跨境战场,适者生存的法则从未改变:

弱者抱怨规则,在竞价内卷中耗尽利润;

强者利用规则,将流量焦虑转化为品牌增值的跳板。